FUTURE CLUB, ZER01NE의 정체성을 대변하다 By. 황문정 리더

처음 여러 분야의 사람들과 보드게임을 만들어 보는 퓨처클럽 제안이 들어왔을 때, 매우 흥미로웠다. 작년에 보드게임을 작업으로 만들었을 때 재미있게 진행했었는데 혼자 모든 것을 설계, 제작했기 때문에 완성도 측면에서 아쉬웠었기 때문이다. 비록 5회 정도의 짧은 워크샵이지만 내가 모르는 분야의 사람들과 교류하며 타 분야에 대해 배울 수 있고 이를 보드게임에 적용해 볼 수 있는 실험이 될 수 있을 것 같았다. 혼자서 10명에 가까운 사람들을 컨트롤하기 어렵고, 시간이 짧기 때문에 어느 정도의 프로그램은 설계가 된 후 진행하는 것이 좋겠다고 판단하여 작년 보드게임을 제작할 때 도움을 받았던 최진훈 작가에게 함께 진행해보자 제안하였다. 우리는 5회 안에 게임을 완성하기 힘들다고 생각했고, 그 시간 안에 우리가 만들고자 하는 보드게임의 전반적인 설정과 내용을 채우자고 합의를 했다. 예상치 못한 전염병으로 인해 삶의 여러 방면이 전환되는 현재 시점에서, 근 미래를 예측해 보는 보드게임을 만드는 것이 좋겠다고 생각했다. 그래서 우리는 기술과 생태계의 완벽한 조화가 이루어지는 이상 사회를 건설 혹은 실패해 보는 보드게임이라는 큰 틀을 정했다.

첫 회에서는 참여자들의 분야를 파악하고, 2개의 팀을 나누어 게임을 제작해보기로 하였다. 마케팅, ai, 건축, 식품, 디자인 등 여러 분야의 사람들이 각자의 지식을 공유하며 보드게임의 내용을 채워 나갔다. 참여자들은 기술적인 측면에 더 관심이 있다든지, 혹은 미래사회에 대한 사회적, 철학적 고찰에 더 관심이 있다든지 등 매우 뚜렷하게 자신들이 관심 지점을 피력했고 이는 본인이 종사하는 업계의 특성에 따라 나누어진 듯 보였다. 다만 아쉬운 점은 2시간 30분이라는 짧은 시간 때문에 수박 겉핥기 식으로 밖에 얘기를 못했던 점이었다. 또한 퇴근 후에 참여하는 직장인들이 많아 그 시간은 더 짧을 수밖에 없었다. 두 번째와 세 번째 회에서는 위에서 공유한 내용을 바탕으로 임시 보드게임 판과 카드를 제작해 갔고, 다양한 대화들을 나누었다. 나와 최진훈 작가는 마구잡이로 나오는 내용들을 정리하였고, 재미있는 아이디어들을 최대한 반영해 보고자 했다. 다만 계속되는 토론에 지친 참여자들도 있어, 직접 제작하고 싶은 의사를 비추기도 하였으나, 여건상 같이 실질적으로 제작해 보지 못했던 점이 아쉬웠다. 아마 좀 더 긴 호흡의 워크샵이라면 간단한 재료로 프로토타입 정도 같이 만들어보는 회차도 있으면 좋을 듯했다. 네 번째와 다섯 번째 회차에서는 두 팀이 다시 만나 그간 토론했던 내용을 서로 공유하고, 그간 피드백이 반영된 보드게임으로 다 같이 플레이 해보는 시간을 가졌다. 직접 게임을 체감해보니 그간 모호했던 점이 명확해지는 느낌을 받았다. 게임의 장점과 단점이 뚜렷하게 보여 모두가 피드백에 열의를 보였다. 아마 한 회 정도 더 있었다면 게임 개선에 더 도움이 됐으리라 생각된다.

생각보다 거의 대다수의 참여자들이 빠짐없이 참여하며 토론에 열성적이었던 점이 인상 깊었다. 이들 중 몇 명은 이후 게임을 완성하고자 하는 열의를 보이며 나와 최진훈작가와 함께 게임을 완성해 나가고 있다. 이 과정은 내가 평소 작업을 하며 고민하고, 제작하고, 수정해 나가는 과정과 같다. 아마 작가가 아닌 참여자들은 이를 통해 생소한 창작의 기쁨을 맛보았을 것이고, 그래서 금전적 보상이 없더라도 완성을 향해 기꺼이 함께 하는 것이 아닌가 생각이 든다. 퓨처클럽은 미래라는 큰 주제 안에서 여러 가지 시스템을 실험해보며 확장해 나갈 가능성이 있다고 생각한다.

퓨처클럽을 진행하면서 함께했던 참여자들이 보여 준 태도들은 그 실험의 결과가 긍정적이었음을 보여준다. 조금 더 틀이 다듬어진다면 퓨처클럽이 제로원의 정체성을 대변할 수 있는 프로그램으로 자리 잡을 수 있을 것이라 생각한다. 만약 퓨처클럽을 다시 진행하게 된다면, 참여자들이 생각보다 능동적이었다는 점을 고려하여 게임의 주제와 형식부터 함께 만들어 보는 것도 좋을 것 같다.

각자가 생각하는 이상적인 유토피아의 모습을 그리다 By. 유진영 멤버

코로나 시대를 살고 있는 지금, 우리는 마스크를 끼는 게 더 이상 어색하지 않다. 약간의 불편이 존재하고 일상생활에 제약은 있지만 사람들은 언택트 한 생활에 빠르게 적응했고, 사회적 거리두기를 실천하며 집에서 업무를 보고 교육까지 받을 수 있게 된 데에는 기술의 발전도 한몫했다. 이 시간이 언제까지 지속될지는 아무도 알 수 없지만 이미 인터넷에는 코로나 이후의 시대에 대해서 많은 이야기가 쏟아져 나왔고 뉴노멀을 주제로 다루는 콘텐츠들이 생겨났다.

3번째 팬데믹, 세계적으로도 자주 일어나는 사건이 아니기에 자연스러운 현상이라 생각하면서도 미래에 대해 이야기하며 보드게임을 만드는 건 조금 특이하다고 생각했다. 이 시국에 보드게임? 그러나 상황이 많이 나아진 뒤였고, 기술의 쓰임과 목적, 미래 직업에 대해 고민하고 있던 상황과 잘 맞물려 Board Night에 참여하게 되었다.

나는 인공지능, 블록체인 등의 IT 기술을 공부한 사람으로서 기술의 원리에도 관심이 있었지만 그 기술을 도구로 사용하여 어떤 문제를 해결할 수 있는지에 항상 관심이 많았다. 그래서 보드게임에 사용될 기술의 내용을 정하기 위해 가까운 미래에는 기술이 얼마나 발전할지, 그 기술로 인해 미래의 인간의 생활상은 어떻게 변할지를 이야기할 때가 가장 즐거웠다.

코로나 이후로 학생들이 학교에 나가지 못하니 언택트 교육 분야에서 기술적으로 많은 시도가 이루어졌지만 종종 문제가 일어났다는 기사를 보았는데, 새로운 기술을 개발한 게 아니라 이미 존재하는 기술을 이제서야 사용하게 된 것이다. 만약 사전에 연습이 이루어졌더라면 급하게 원격 교육을 시행하며 일어났을 부작용을 줄일 수 있었을 것이다. 누군가는 기반기술 자체를 연구하며 발전시키는데 의의를 두겠지만 다른 누군가는 응용기술을 개발하고 기술을 적재적소에 활용하는 방법을 연구해야 한다.

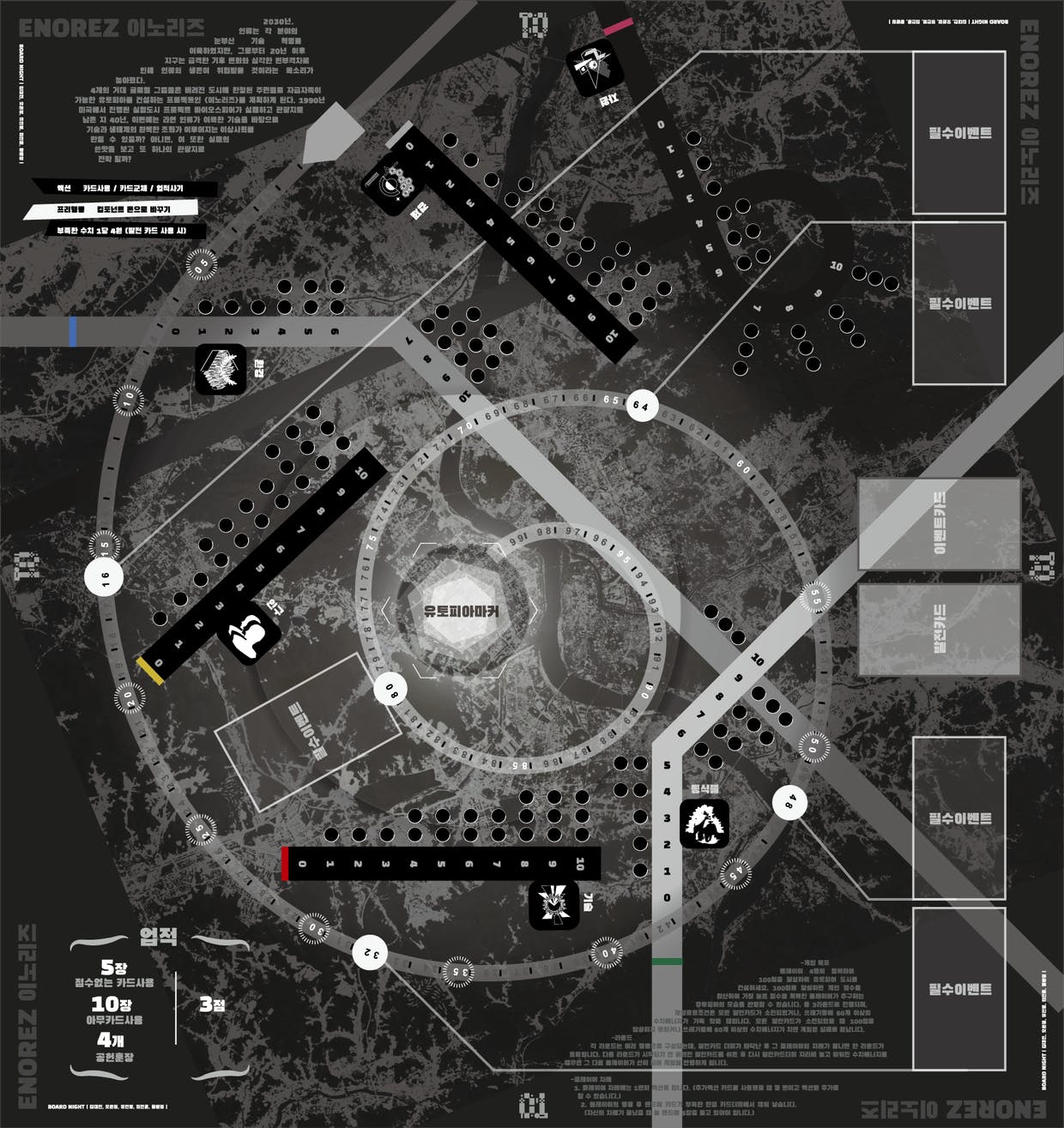

여러 배경을 가진 사람들이 함께해서인지 다양한 관점에서 의견을 모을 수 있었지만 그만큼 의견 조율도 어려웠다. 100점에 도달하면 유토피아 달성에 성공하는 게임인데 각자가 생각하는 이상적인 유토피아의 모습이 달랐고, 그걸 게임으로 녹여내기도 쉽지 않았다.

사실 유토피아를 정의한다는 것 자체가 모순이었다. 유토피아에 가까운 세상이 되기 위해서는 어떻게 해야 할까? 만약 인간이 얼마나 편리한 삶을 누리는지가 유토피아를 이룩함의 척도라 한다면, 나는 우리가 지금 현실을 극복하기 위한 노력이야말로 유토피아를 향해 나아가는 방법이라고 생각한다.

과거에 우리는 금융위기를 극복하며 뉴노멀 시대를 견뎌왔고, 이제 두 번째 뉴노멀에 들어서 팬데믹에 맞서기 위한 환경에 적응하며 새로운 혁신을 일으키고 있다. 몇 달간 집에 콕 박혀 있을 때도 온라인에서 마치 이때다 한 듯 코로나 대항 글로벌 해커톤이 심심치 않게 열렸고, 방구석 콘서트, 랜선 회식 등의 새로운 문화가 곳곳에서 생겨났다. 위기는 기회라는 말이 헛소리가 아니었다.

마지막 5주 차가 되는 날, 프로토타입으로 게임을 진행하면서 피드백을 공유했는데, 먼저 게임 설계를 했던 황문정, 최진훈 작가님이 그동안 우리의 의견을 게임에 잘 반영해 주어서 생각보다 게임이 잘 진행되고 플레이하는 재미가 있었다. 5주가 지난 후에도 지속적으로 만나면서 게임을 완성해가고 있는데, 언젠가 작가님 한 분이 하셨던 말이 기억에 남는다. ‘남는 건 사람이다.’ 물론 게임도 완성되어 남겠지만.

추가로 게임에 대해 이야기한다면 이 게임에는 협력과 경쟁이 함께 존재한다. 협력이 없으면 이기는 게 의미 없는 게임인데, 테스트 플레이를 몇 번 해보니 경쟁이 필요하지만 나 혼자 이기적일 수만은 없는 현실이 반영되었다는 생각이 들었다.

기술 중에서도 뉴로모픽, 블록체인 등 일반적이지 않은 주제에 대해 설명하는 건 어렵지만 어떻게 쉽게 설명할지 고민하면서 매번 보람을 느낀다. 너무 큰 바람일 수도 있지만, 추후 이 게임을 하게 될 사람들이 카드에 나오는 기술에 대해서도 관심을 갖고 즐겁게 플레이했으면 좋겠다.